看脸时代:一个人究竟长成什么样,才能变成大人物?

✪ 段志强|复旦大学文史研究院

【导读】在“容貌焦虑”、整形医美、“AI换脸”的浪潮中,今人正进入一个新的看脸时代。除了看颜值,很多人还关心:如何通过相貌判断一个人或预知其吉凶祸福?相貌在何种程度上泄露了人在过去与未来的“天机”?古人为了判断相貌与命运的关系,发展出一整套标准化、文本化的相书以及相术,进而作出价值判断与行为选择。本文通过对古代相术世界的探讨,剖析相术的文本与实践,认为应重视相术背后所指向的复杂社会心理。

作者从荀子的《非相》、王充的《骨相》两篇论证开始,继而列举战国、唐、元、明、清时期相貌对于选官的重要影响。作者指出,选人看长相,几乎是历史上一以贯之的规则。江湖方术与选官制度看似风马牛不相及,实则都体现了试图把握无常命运的奢望。值得注意的是,诸多故事表明相术不但有法可依,还能交叉验证。以相识人,不仅是古代选官之法,更是判断用人的不二法门。相术所具备的经济、高效的特点,使其在社会交往中普遍流行。

作者强调,当前我们对方术的研究面临诸多困境,关键难点在于:方术的实践根植于复杂的社会心理。因此,对于术数史的研究既要重视文本与实践的差异,又要超越科学与迷信/策略的对立。

看脸时代

▍一

荀子认为,他正生活在一个看脸的时代。一个人长得好不好——荀子说的主要是男性——很大程度上决定人们对他的评价,结果就是大家争相追求颜值,以至于“今世俗之乱君、乡曲之儇子,莫不美丽姚冶,奇衣妇饰,血气态度拟于女子”,而在婚恋市场上最受欢迎、“妇人莫不愿得以为夫,处女莫不愿得以为士”的,自然也是这样的人。

目击时弊,荀子不以为然。他写了一篇《非相》,非的就是这种不正之风。《非相》里列举了圣贤们的长相,大部分不像正常人;又说昏君如桀、纣,都是又高又帅体格又好,“古者桀、纣长巨姣美,天下之杰也,筋力越劲,百人之敌也”,那么人与人之间,到底是比外表,还是比内在呢?以这样无可辩驳的论据,荀子抨击了当时流行的相人术,所谓“相人之形状颜色而知其吉凶妖祥”的技术。

但是,对荀子的批评,后世的相士们肯定不以为然。他们理解的相面,绝不是比谁更好看,而且《非相》一篇虽然反对相术,但其中一句“相形不如论心”却被相士引去,几乎成为相术的金科玉律,荀子反而变成了相术谱系中的重要一员。

1590年朝鲜写本《新编相法五总龟》中的男人面痣贵贱图

但这只是例外,大部分相术故事在相书中都找不到依据。比如前引朱棣“年交四十,须长过脐”就可以做皇帝的相法,在现存明代之前的相书中就见不到类似的理论。相师也许另有其不传之秘本或秘术,不过更可能是他触景生情、因人设教。明代谢肇淛《五杂组》有一则说,兰溪杨子高以相术知名,有一次到谢肇淛斋中,坐客二十来人,杨子高一一辨识其身份,丝毫不爽。谢肇淛事后问之,答说:“此无它,但阅人多耳。”——“阅人多”实是跑江湖的不二法门,而准确判断来人的身份与职业,又是所有术士必修的基础课程,却非单靠相书所能学会。

术数史研究由此面临困境:一方面只能依靠现存的文献,另一方面术数的实践与文献之间却可能存在严重的脱节。其结果就是,尽管有数量繁多的术数类书籍存世,我们对古代的术数世界仍然缺乏理解。

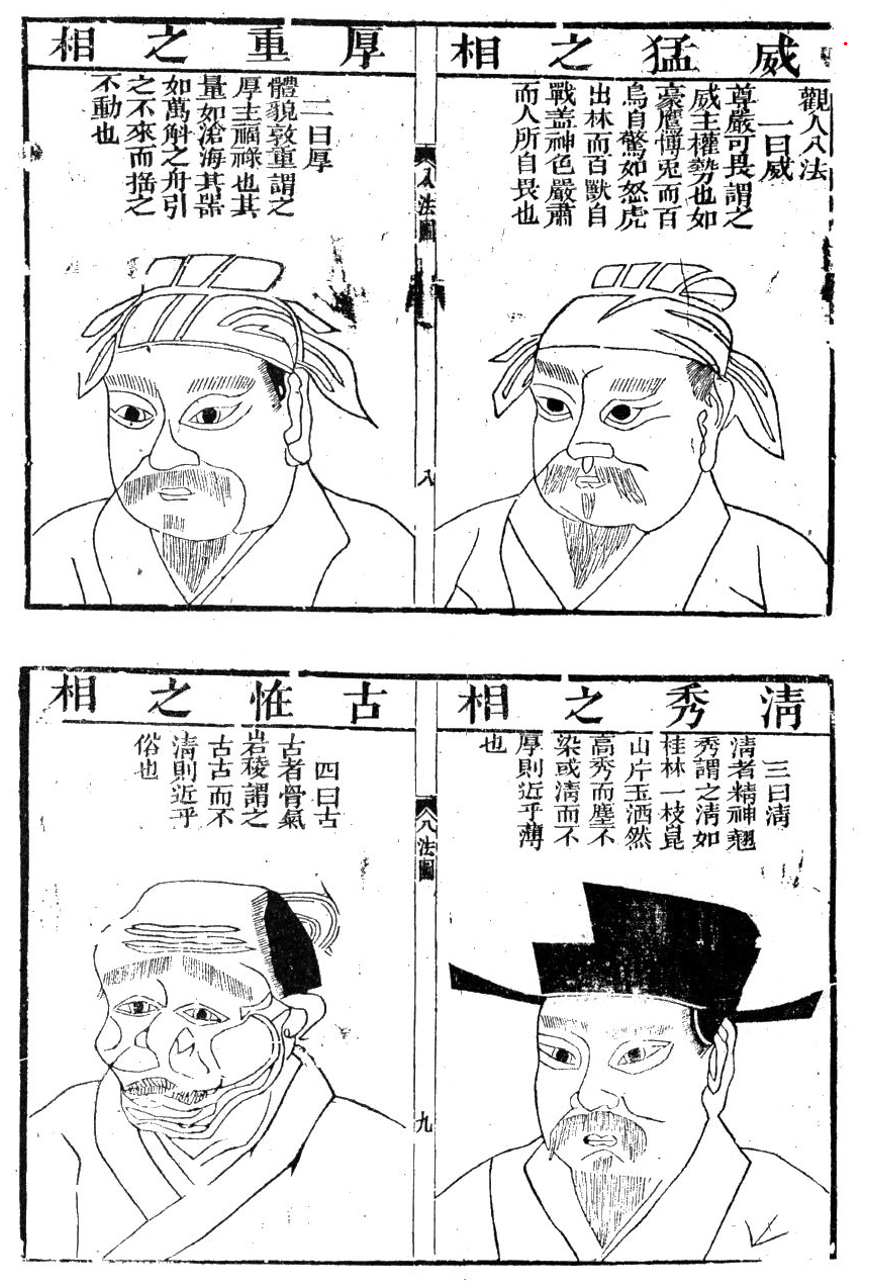

王兴的新著《明代的相术:命运与身体》(Physiognomy In Ming China: Fortune and the Body)与大多数讨论术数的著作不同,作者除了讨论相学文本的演变和分化,还非常关心相术的实践。作者发现,相书的标准化记载和相术的实践之间,其实存在相当大的落差。比如说,为了说明某种长相特征,相书常常会画许多幅头像,以便读者按图索骥。但以当时的刻印技术,实在太难表现出微妙的面部差别,更别说那些分类是不是合理、标注的形容词(清、奇之类)能不能言传了。结论是,古人如果想靠阅读相书来掌握这门技术,恐怕并不容易,还得靠另拜名师,指点江湖伎俩才行。

以正统儒家的眼光来看,方术的先天不足在于,其中没有道德的位置。倘若茔地形势决定了家族的兴衰,出生时日决定了个人的命运,面目身体预示着吉凶休咎,那人为什么还要做好人呢?倘若世间万事都依照方术所揭示的规律冷漠运转,那人的意义体现在什么地方呢?宋代以后,术数类书籍往往都会有一个“政治正确”的序言,预先解决这个理论困境,相术类书籍的常见套路,是说心术决定了面相,看相是为了看心,而心地善恶才是决定命运的关键。社会上还流传很多“改相”的故事,说某人本来面相不好,后来做了好事,面相改观,进而改命,那就更有道德说教色彩,也增加了术士行术的正当性和灵活度。

进而言之,方术的实践根植于复杂的社会心理,不但不宜用科学/迷信的二分法加以框定,也无法单靠文本窥其实际。相书条目清晰,相术实践却模糊含混;相书客观机械,相术实践却兼容道德,正说明方术与经验科学的相似性也就仅止于“相似”而已。明代冯惟敏《海浮山堂词稿》中有一支散曲讽刺相士道:“对着脸朗言,扯着手软绵。论富贵分贵贱,今年不济有来年。看气色实难辨,荫子封妻,成家荡产,细端相胡指点。凭着你脸涎,看的俺腼颜,正眼儿不待见。”神秘技术沦为语言艺术,正是一般江湖术士的必然归宿。

另一方面,历史文献中又充斥着相人术的成功传奇。崇尚科学理性的历史学者要么把这些故事看成是“迷信”,要么看成是“策略”。历史学的基本套路是,如果故事主角是小人物,那么就可以说他们是无知、迷信;如果是大人物,那最好还是用策略来解释更符合主角的身份,一般来说这种策略还得是政治性的。有意思的是,尽管科学一向强调经验,这些在史书上反复出现的情节却失去了成为经验的资格。换句话说,要想成为历史事实,先得经过科学的拣选,而这些方术故事只能先被判定为假象,进而归因于其他的动机,才能被历史学所理解。

新的术数史研究,不但应当重视文本与实践的差异,同时也要超越科学与迷信/策略的对立,方有望推进至新的境界——时至今日,外貌与心术及人生际遇的关系仍是极具吸引力的课题,由于面部识别技术的飞速进展,对面相的分类和描绘也前所未有地更加精细。蓦然回首,我们可能会发现,从荀子到今天,“看脸”始终都是时代的要素,一直未曾改变。

编辑:一起学习网

标签:相术,相书,荀子,方术,相士,命运,面相,举人,术数,都是