基层干部:图斑整治,我连自己都不能说服

王波 武汉大学社会学院博士生

一、图斑整治之“拔树”任务

今年5月份笔者来到北方某省份一个普通乡镇调研,当我想要了解该镇规划办的主要工作内容时,我被忙碌的工作人员带到了一处执法现场。出于好奇,我询问了此次外勤的工作任务。带头的干部利索地回答了两个字:“拔树!”

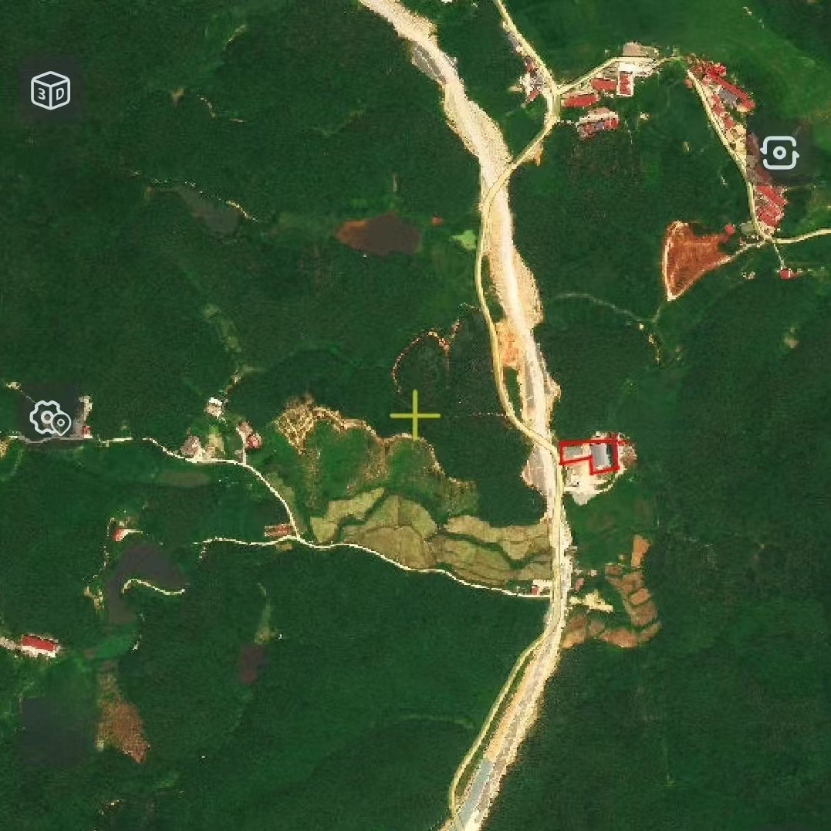

一番询问我得知了他们正在进行耕地流出整改工作。2019年以来,为了保护更有效保护耕地,保障粮食安全,全国范围内推动进行耕地流出整改工作,打击各种违法占地行为,保证耕地数量。其工作方式主要是通过卫片执法,也就是通过卫星拍照的方式判断土地用途是否发生变化。具体而言,卫片上耕地影像呈现绿色,若在耕地上动工建房,影像就变成土黄色,变更其他用途也是同样的道理。一旦某个地方有变化,系统会自动提取图斑。这些卫片会下发到基层,基层根据这些卫片上的图斑信息到现场进行执法。而如何判断是否为耕地,则依据2009年第二次全国国土调查(简称二调)以及2019年第三次全国国土调查(简称三调)的统计数据。

乡镇干部指挥挖掘机进行图斑整治工作

即使如此,花钱真能“保平安”吗?我们在J省某乡镇调研发现了这么一个案例:当地一家竹制品加工厂扩建时被卫星发现,经过调查发现此处土地在2009年是基本农田。当时建厂时管理比较松,该厂未办手续就建立了,一直延续了10年以上,直到这次装修变动被发现。按理说工厂补办相关手续就行,但矛盾的是,该厂因为这次被卫星抓拍认定为违规占用农用地,有了违法记录,也就不能办理相关手续。而消除违法记录又需要办理相关建厂手续,两者形成相互需要证明的矛盾境地。最后没办法,该加工厂只能被拆除,老板宣布破产。此事对基层政府带来了巨大的麻烦,当地不仅损失了一份产业,也损失了几十个就业机会,本来可以就近工作的村民不得不背井离乡外出打工。同时,老板破产之后,拖欠了农民的工资,只能由政府兜底。更为关键的是,农民觉得是政府错了,农民不懂土地性质,他们只想知道:为什么厂子开了十几年都没问题,现在突然说违法,要拆除呢?基层政府应对不合理卫片的策略性的处理可能透支农民对政府的信任,为基层治理带来新的矛盾。

四、技术治理的反思

总体而言,近些年兴起的卫片执法、图斑整治及后背后隐含的技术治理的倾向给基层治理带来了新的变化。我们发现依赖于所谓“高科技”进行的治理行为似乎并没有显著提高基层的治理效能,相反,它有可能产生一些非预期后果。技术对于基层治理的影响至少可以讨论两个方面的内容。

一是作为中间层级的乡镇地位弱化。卫星执法通过高科技实现对全国土地的全方位监控,国家不再依赖基层政府逐级反映违法行为。直接的监控摆脱了科层体制可能出现的偏差和惰性,体现出强大的国家能力。通过技术监控,土地的规划和管理实现了全息化,任何违法行为都难逃“法眼”。但是,从另一个角度说,这种自上而下的监控将基层的治理主体的地位转变为单一执行者的地位,来自技术和上级的权威压缩了基层自治的空间。某位副镇长表示:“之前是人管人,发现问题了,有回旋的余地,可以慢慢发现问题,慢慢解决。现在是高科技管人,立马发现问题,立马整治……慢慢做可能还不出问题,着急做肯定要出问题。”

二是治理的空中视角忽视了基层社会的复杂性。卫星执法本质上是一种空中视角。它以俯视的角度客观地抓拍地面的物理属性及其变化。这样一种俯视的、外部的生态学视角忽视附着在土地之上的文化、习俗和关系,简单来说没有以平视、内部的视角看待土地上的人及其生活。生态学视角带来的是一种治理简单化倾向,这种视角下,土地是耕地还是林地一目了然。只需要按照所划定好的客观属性执法即可。但是这种视角忽视了,土地不仅仅具有物理属性,也是居住在它之上的人生产、生活、交往、寄托意义的所在——人们赋予了它更多的意义。人们对土地的使用和意义的感知往往叠加了多重因素并且是处于变动之中的,它具有很强的不规则性。简单化的治理可能导致生产灵活性的丧失、村庄内矛盾的激化和个人怨气的产生。在使用技术时如何做到既“俯视众人”又“目中有人”是一个需要思考的问题。

编辑:一起学习网

标签:耕地,卫星,基层,林地,的是,农民,精准,基本农田,土地,政府