24座GDP万亿城市“三公”经费解析:谁最能过“紧日子”

2023年中央经济工作会议提到“严控一般性支出。党政机关要习惯过紧日子”。2022年中央经济工作会议没有出现“紧日子”的表述,而在2020年和2021年提到“党政机关要坚持过紧日子”。从“坚持”到“习惯”,党政机关须“勒紧裤腰带”或将成为常态。

过“紧日子”的一个重要方面是持续狠抓“三公”经费管理。“三公”经费包括财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

连年压减“三公”是长期政策,但各地执行力度不一。财政部此前发文称,个别地区或部门未严格控制一般性支出,出现“三公”经费不降反增、年底突击花钱等问题。

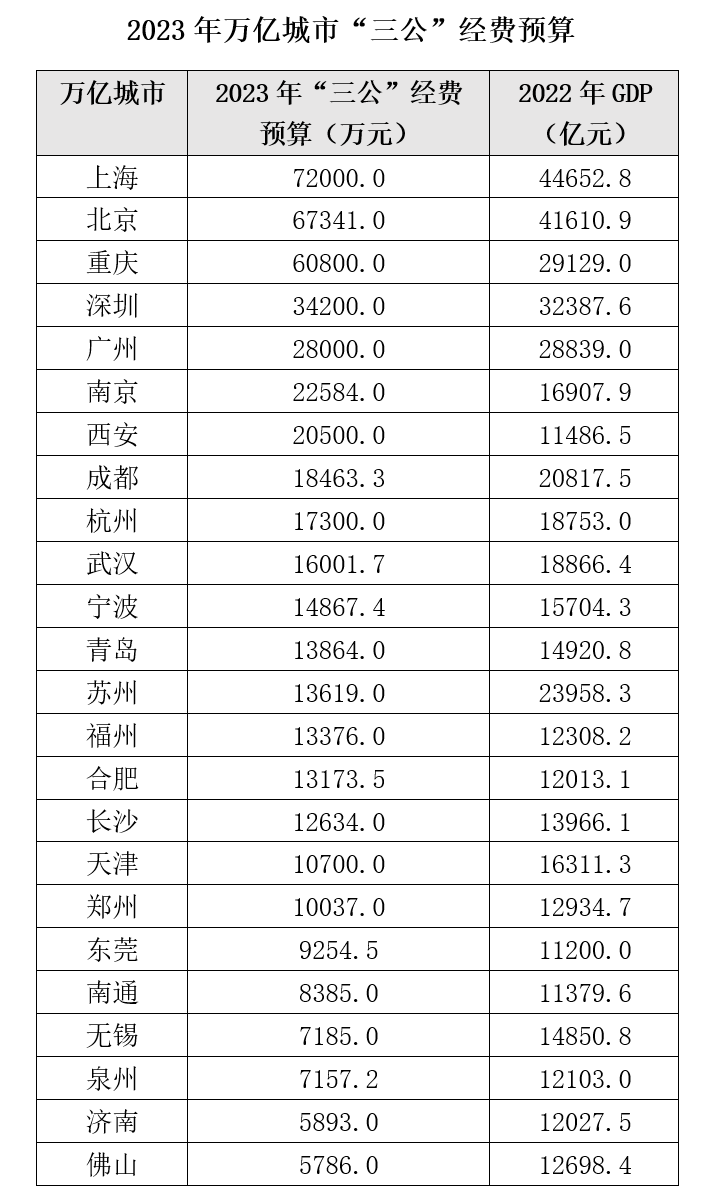

从“三公”经费来看,万亿城市中谁最能过“紧日子”?“三公”经费的分布和变化与哪些因素有关?如何理解“三公”经费与政府效率之间的关系?本文从2023年市级“三公”经费预算入手,探究这些问题。

看分布:万亿城市“三公”经费与哪些因素相关?

根据2022年GDP数据,中国万亿级城市一共有24个,它们的“三公”经费均值为2.1亿元,中间值为1.4亿元,内部差异大。如何解释这个差异?

制图摘自祁毓教授论文《“润滑剂”还是“绊脚石”:政府自身消费与地方政府效率》(2023)

祁毓还发现,在财政透明度较高、市场化进程较完善和地区经济水平较适宜的情形下,政府自身消费对政府效率的“润滑剂”效应更为明显。因此,建议各市政府优化财政治理环境,根据本地经济特征调整政府消费性支出与生产性支出比重和经费内部配置、规范自身消费,不断探索本地“三公”经费的最合理区间。

“三公”消费的合理水平在哪里,如何改善政府消费的财政管理,需要我们长期关注与监督。各城市政府积极响应“党政机关要习惯过紧日子”的号召,还需要更多实在的功夫。

编辑:一起学习网

标签:三公,经费,政府,预算,财政局,城市,效率,疫情,数据,日子