重振增长的关键:解绑中国工业体系身上的枷锁

面对百年未有之大变局,中国工业既担负着突破欧美技术封锁的重任,又要面对促进经济增长满足人民对美好生活之向往的期待。

本文作者、北京大学政府管理学院教授路风和他的团队忧心忡忡地认为,无论是新世纪初以来转变经济增长方式产生的去工业化,还是过去十年间以减碳为目的的去产能,都对中国传统工业的根基造成了伤害,这也成为中国过去十年经济增速下滑的重要原因之一。其背后暴露的割裂工业体系的“二分法”政策思维,以新旧产能划分中国工业,是一种自我设限的跟随范式世界观,而非新时代的伟大复兴世界观。

作者认为,这种“二分法”政策思维和舆论思潮在当前发展中仍然存在,使我们对理解高质量发展和新质生产力等执政新理念产生了认识误区。作者认为“唱响中国经济光明论”的必要条件就是要彻底埋葬“二分法”思维,而使中国经济发展真正光明起来的充分条件,则是在政策上重新把工业体系当作经济增长的主动力。

全文约三万八千余字,观察者网将分上、下两篇发布,本文为上篇。

【文/ 路风、王晨、何鹏宇、李萌】

中国“进一步推动经济回升向好”的关键是什么?就提供必要条件而言,我们完全同意余永定老师关于实施扩张性宏观经济政策的建议。我们的立场来自于工业发展和技术进步的视角,更加重视工业体系的长期运动和经济的长期增长。因此,我们认为实施扩张性宏观政策的效果不仅是扩大目前的总需求,更重要的是帮助解除绑在中国工业体系身上的“绳索”,使中国经济进入新一轮的增长轨道。

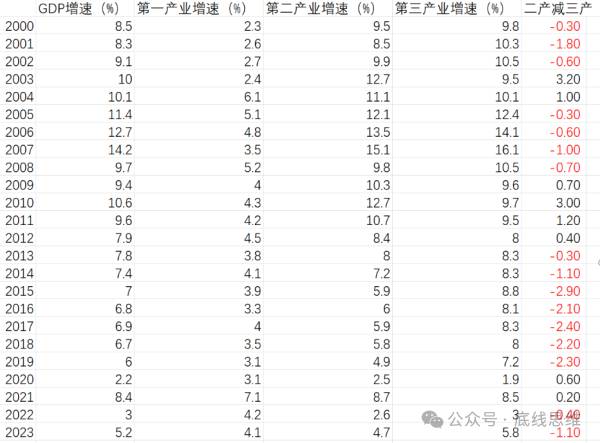

我们厘清问题的切入点是经济增长与工业(第二产业)增长之间的关系。在中国经济增长速度最快的2000-2013年期间,工业的平均增长速度(10.88%)高于国内生产总值(GDP)的平均增长速度(9.95%);在经济下行的2014-2023年期间,工业的平均增长速度(5.42%)低于GDP的平均增长速度(5.96%)。

此外,虽然服务业增加值占GDP的比重在2014-2023年期间有大幅上升(从48.3%上升到54.6%),但并没有抵消工业增长速度下行对于整个经济下行的影响。这个简单的分析告诉我们,近年来导致中国经济下行的最重要因素就是工业增长速度的大幅下降。

人工智能仍然是赋能技术,不能代替现有的工业,反而有赖于工业企业的应用创新。图为2020全球人工智能大会上亮相的国产智能机器人

因此,人工智能应用于工业的可能性,仍然有赖于工业企业的应用创新(因而通用大模型不一定是工业人工智能的最优技术路线),而工业应用计算技术的累积性过程——从机器的控制系统、运营的信息化到产品开发和生产过程的数字化,仍然是应用人工智能技术的基础。即使人工智能可以对生产率提高产生明显的影响,它仍然是“赋能”技术,不可能代替现有的工业,反而有赖于工业的应用创新才能继续发展。

为了继续推销“二分法”思维,一位经济学家在2023年说,“我们面对的实际上是两种不同实体经济:一种是传统的竞争力下降、过剩严重的实体经济,另一种是数字化赋能、生产率大幅提升的实体经济。我们面临的真正挑战,是如何加快实现由传统实体经济向数字化实体经济的转型。”

不过,这段话存在一个重大的自我矛盾:如果传统的实体经济是产能过剩的,那为什么“生产率大幅提升”(意味着生产得更多)的数字实体经济就不过剩?当然,他们不得不说“实体经济”是因为有政治正确的约束。但是,数字技术只是赋能技术,本身并不生产任何东西,他们怎么就能相信数字化可以代替工业化?“二分法”思维可以让人忘记常识。

强调工业体系的互补性并非贬低发展高技术工业的作用,而是强调这种互补关系是技术进步影响生产率提高和经济增长的关键机制,即一个工业部门的创新会导致其他工业部门的技术进步,而新技术在众多工业部门的扩散和持续改进才会使其经济效果得以充分发挥。正是从工业体系的整体性视角看,中国发展高技术工业是绝对必要的,因为这是工业体系技术进步和升级的主要动力。

正是从这个视角看,我们对于中国半导体工业一定能够发展起来的前景也充满信心:世界最大的单一半导体市场提供的需求条件,加上世界最大工业体系提供的供给条件,使中国半导体工业的崛起只是时间问题。也正是从工业体系的这种互补性和整体性来看,我们就会理解,为什么企图以高新技术工业来代替传统工业的“二分法”政策思维会导致经济下行。

注释:

【1】[ Simon Kuznets, “The Meaning and Measurement of Economic Growth,” in Barry E. Supple, ed., The Experience of Economic Growth: Case Studies in Economic History, New York: Random House Book, 1963, p. 53.]

【2】 例如,从19世纪末汽车工业诞生以来,汽车的基本产品形式迄今没有出现过重大变化,但经历过大规模流水线生产的应用、内燃机的持续改进和电子元器件的普遍使用,直至今天的新能源汽车发展。这些变化降低了汽车的生产成本,扩大了生产规模,把汽车从最初的贵族奢侈品变成了今天的大众消费品。

【3】 Ralph Landau and Nathan Rosenberg, “Successful commercialization in the chemical process industry,” in Nathan Rosenberg, Ralph Landau and David Mowery, eds., Technology and the Wealth of Nations (Stanford, CA.: Stanford University Press, 1992), p. 73.

【4】 官方自己也承认,“石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织等传统制造业增加值占全部制造业的比重近80%,是支撑国民经济发展和满足人民生活需要的重要基础”。见:《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》工信部联规〔2023〕258号,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6923270.htm。

【5】 数据来源:美国半导体工业协会。

【6】“战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重超13%”,《人民日报》,2023年7月6日 第1 版,http://finance.people.com.cn/n1/2023/0706/c1004-40028852.html。

【7】 David Mowery and Nathan Rosenberg, Paths of Innovation: Technological Change in 20th-Century America. New York: Cambridge University Press, 1998, p. 5

【8】晶体管是美国电报电话公司的贝尔实验室发明的,集成电路是德州仪器公司发明的;合成纤维是原来生产炸药的杜邦公司发明的;光纤是生产玻璃的康宁公司发明的;液晶显示器的样机是美国无线电公司(RCA)发明的,但产业化是日本消费电子企业所实现的。这些发明后来都发展成为独立的工业,即当时的“战略新兴产业”,但它们都出身于传统工业。

【9】 Constance E. Helfat and Marvin B. Lieberman, “The birth of capabilities: market entry and the importance of pre-history, ” Industrial and Corporate Change, vol. 11, no. 4 (2002), pp. 725-760.

【10】 【美】阿尔弗雷德·D·钱德勒、詹姆斯·W·科塔达,编:《信息改变了美国:驱动国家转型的力量》,万岩、邱艳娟,上海远东出版社,2008年。

【11】W. Brian Arthur, “The Structure of Invention,” Research Policy, vol. 36 (2007), pp. 274-287.

【12】例如,光刻工艺最早来自于相机的聚焦和曝光工艺,最初的光刻镜头也是用相机镜头改装而来。时至今日,在光刻镜头领域领先全球的德国蔡司、日本佳能和尼康同样也是相机镜头领域的主导企业。

【13】 Cyrus C. M. Mody, “Spillovers from Oil Firms to U.S. Computing and Semiconductor Manufacturing: Smudging State–Industry Distinctions and Retelling Conventional Narratives.” Enterprise & Society, vol. 24, no. 3 (2023), pp. 676–701.

【14】 Joseph A. Schumpeter, “The creative response in economic history,” The Journal of Economic History, vol. 7, no. 2 (Nov., 1947), pp. 149-159

【15】这段历史详见路风:《光变:一个企业及其工业史》,当代中国出版社,2016,第三章。

【16】 Thomas Haigh, “Inventing information systems: the systems men and the computer, 1950-1968, ” The Business History Review, Vol. 75, No. 1 (Spring, 2001), pp. 15-61

【17】Timothy F. Bresnahan, “Technological change in ICT in light of ideas first learned about the machine tool industry, ” Industrial and Corporate Change, Vol. 28, No. 2 (2019), pp. 331–349.

【18】 Nathan Ensmenger, “The Digital Construction of Technology: Rethinking the History of Computers in Society, ” Technology and Culture, vol. 53, no. 4 (October 2012), pp. 753-776

【19】 James Manyika and Michael Spence, “The coming AI economic revolution: can artificial intelligence reverse the productivity slowdown? ” Foreign Affairs, vol. 102, no. 6 (November/December 2023), pp. 70-86.]

【20】马克思:《资本论》第一卷,北京:人民出版社2004年第2版(2008年第3次印刷),第439-441页。

编辑:一起学习网

标签:工业,工业体系,口罩,中国,技术,传统,经济增长,产业,基础,企业