面对“恶小孩”,该如何保护“乖小孩”?

近年来,个别未成年人犯罪的新闻屡屡引起关注。施害者年龄之小、行为之极端、恶劣,让人震惊。面对这些“恶小孩”,我们真的没办法吗?

面对“恶小孩”,法律不纵容

平心而论,极端案例终究是少数。

大部分未成年人犯罪,都程度较轻、属于初犯偶犯,有教育挽救的可能。最高人民检察院相关负责人介绍,2018至2022年,检察机关对未成年人犯罪作出附条件不起诉决定7.1万人,其中,超过97%的人走上正途。

当然,教育挽救要有,依法惩戒也不能少。

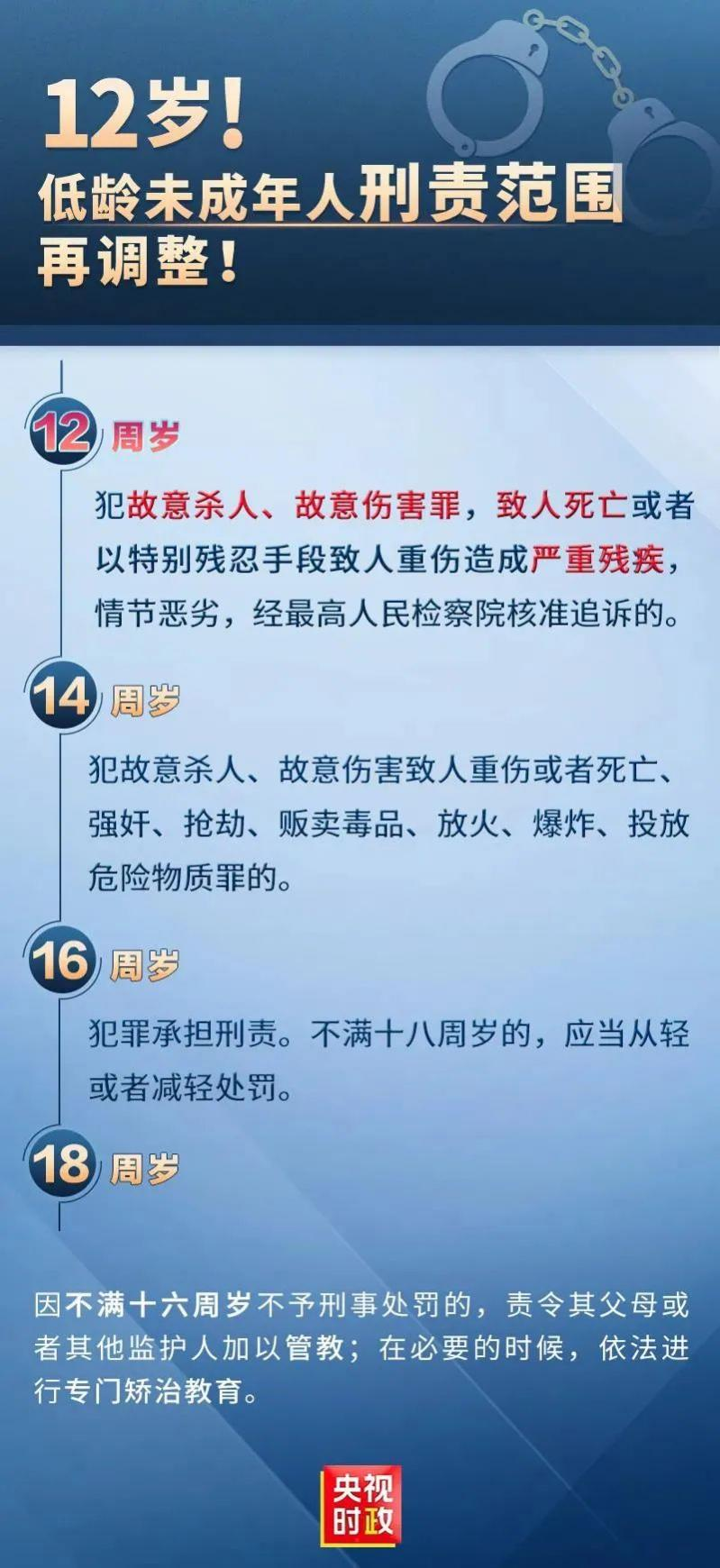

2020年底,我国出台《刑法修正案(十一)》,将未成年人刑事责任年龄下调至12岁。此后,低龄未成年人犯下严重罪行,比如12岁孩子故意杀人致人死亡,14岁男孩强奸女孩等,也要依法追究刑事责任。

今年3月1日,最高检明确提出:“对于实施严重犯罪、性质恶劣、不思悔改的未成年人,依法惩治、该严则严”。这意味着,对于“恶小孩”,我国司法机关今后将不纵容,该逮捕就逮捕、该起诉就起诉。

▲《少年的你》剧照

家长是未成年孩子的法定监护人,孩子被欺负了首先应当替孩子要个说法,但现实是,许多家长与孩子之间缺乏沟通,这些孩子往往性格内向自闭,不善与人沟通,这种情况在留守儿童群体中尤为普遍。

父母不在身边,老人年迈体弱,孩子在学校里就成了天然的弱势群体,也是欺凌者欺负的主要对象。教师与学生朝夕相处,但由于缺乏教育惩戒权,他们或而出于维护班级团结和学校声誉的考虑,或而顾忌相关法律法规的空白,许多情况下都采取“和稀泥”的手段息事宁人。这样欺凌者就会更加有恃无恐,而被欺凌者也就更加沉默不语。

面对校园暴力、欺凌事件,家长、孩子、学校应该怎么做?

正当反抗

首先,要教导孩子学会反抗,大声呼救和进行身体上的反抗。同时,要让孩子及时告诉老师和家长自己受到的欺凌行为,严重时请求警方介入。

安抚情绪

当孩子遭遇到校园欺凌事件,家长和老师要第一时间安抚孩子的情绪。如果发现孩子出现情绪、行为方面的异常,很可能是创伤后应激反应,要尽快寻求专业的心理辅导和心理危机干预。

注重人格发展

校园欺凌事件的不良后果在于,不只是被欺凌者会受到身心创伤,对欺凌者的人格发育也有负面作用。正在成长发育中的青少年,人格发育并不完善,家长和老师要对其进行正确的引导教育,否则会在错误的道路上越走越远。

合理解决矛盾冲突

校园欺凌、暴力往往具有细微化的特点,学生间的矛盾、冲突不是一天发生的,是逐渐积累形成的。老师、家长不能忽略孩子之间的小矛盾,应当引导孩子正确地处理同学之间的关系,合理解决矛盾冲突。

对未成年人安全教育 家长还应注意这些细节

检察官表示,作为家长,应当教育孩子“钱财是身外物,生命安全第一位”;家长要多和孩子沟通,培养其安全意识,并加强日常安全自救自护知识的教育;家长要加强对孩子行踪的掌握,一旦发现孩子失踪,立即报警,无需等待24小时,并留心家里不明来信或电话所留的信息;家长还应当冷静、理性、妥善地处理好成年人之间的矛盾,避免因不当处理导致孩子无辜受牵连。

编辑:一起学习网

标签:孩子,校园,家长,未成年人,央视,少年,未成年人犯罪,老师,事件,剧照