为什么说“五胡入华”描述了中华民族发展壮大史?

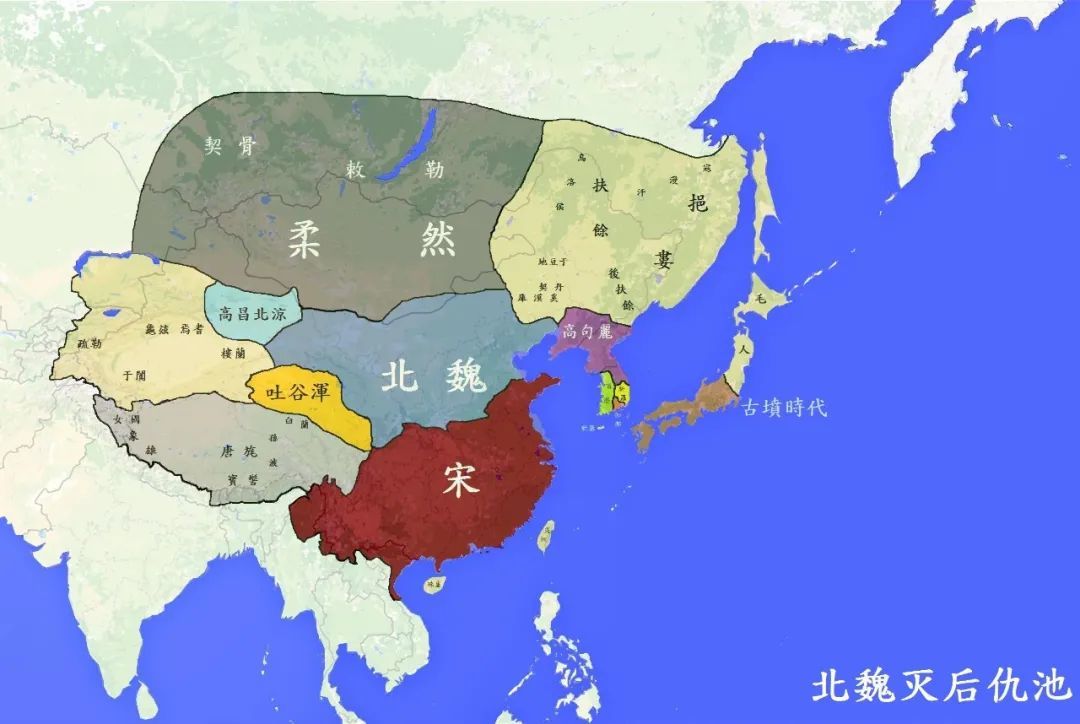

在我国历史上的魏晋南北朝时期,多个北方游牧族群进入中原建立政权。对这一历史时期,应该如何看待和称呼?一直以来都有“五胡乱华”之说,一个“乱”字揭示出了政权林立、彼此攻伐、各族黎庶百姓遭受巨大痛苦的事实。特别是中原地区因其人口密集、生产发达、物质富庶和文化先进,中原百姓遭受战乱带来的灾难更加深重。从今天铸牢中华民族共同体意识的角度观之,虽然“乱”字描述了相当部分的客观真实,但却有着明显的局限性,因为忽视了五胡政权后期的转化。在进取中原的过程中,大部分五胡政权从政治观念到文化习俗都迅速主动选择“中华化”,主动追求大一统思想观念,这使得彼此间的战争逐渐演化为争夺中华正统、寻求南北一统的手段。因此,我们认为,入华与乱华的最显著差异在于,入华是主动的向中原文化学习,而乱华则明显带有被动式的毁坏、入侵色彩。所以,称这一时期为“五胡入华”明显更加符合中国历史上多元一体的历史格局、多民族交融和中华文化传统,也更加实质地揭示出各族群从大碰撞最终走向大融合的历史进程。

▲山东青州博物馆里陈列的北齐石造佛像(图片来源:视觉中国)

在语言层面,南北汉人日常用语中时而杂有胡语或夷越之音。在书法方面,魏碑上承汉隶传统、下启唐楷新风,为现代汉字的结体与笔法奠定了坚实的基础。在雕刻和绘画艺术上,大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、敦煌莫高窟等佛教塑像、壁画与北朝胡人墓葬壁画等,融合了中原儒道文化、中原建筑风格、青绿山水画风与游牧生活场景、佛教信仰等多种元素。如各族群共同创造出云冈石窟这座旷世无双的佛教艺术殿堂。而云冈石窟的佛教造像艺术融汇了鲜卑、汉以及中亚文化的精髓,成为各族交往交流交融的结晶。

回到问题本身,“五胡乱华”与“五胡入华”的背后所表明的是不同的历史认知和理论范式,一种将五胡视为乱华的来源,其实就是视“五胡”为“他者”;而强调夷夏同源、天下大同的中华民族共同体历史叙事则将“五胡”视为对不断发展着的中华文化的补充与融合,实事求是地描述了中华民族、中华文化的融合过程,也真切体现了中华文明的突出特性,尤其是连续性、统一性和包容性。尤其值得指出的是,“五胡入华”的过程就是中华民族共同性增加的过程,更是中华民族不断发展壮大的过程。

(作者简介:彭无情,新疆师范大学政法学院院长、博士生导师;王应昊,新疆师范大学马克思主义学院博士研究生。)

编辑:一起学习网

标签:中原,族群,汉人,鲜卑,云冈石窟,来源,中国,北魏,职官,时期