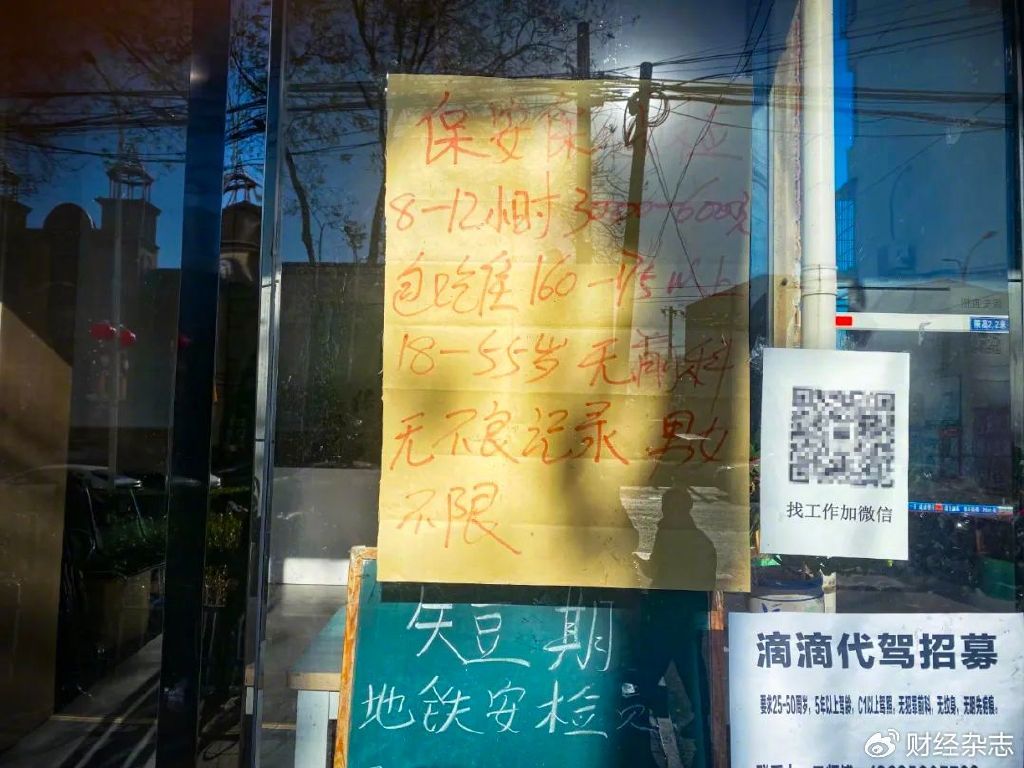

轻微犯罪记录封存,他们能去掉“标签”吗?

哪些标签可以封存

目前,轻微犯罪记录封存业已定调,尚待进一步明确和立法推进。有关轻微犯罪的界定、适用范围和程序等,都是制度“落地”的关键。

关于实践中的“连坐”规定,2023年12月29日,全国人大常委会法工委关于2023年备案审查工作情况的报告表示,任何违法犯罪行为的法律责任都应当由违法犯罪行为人本人承担,而不能株连或者及于他人,这是现代法治的一项基本原则。有关通告对涉罪人员近亲属多项权利进行限制,违背罪责自负原则,不符合宪法关于“公民的基本权利和义务”规定的原则和精神,也不符合国家有关教育、就业、社保等法律法规的原则和精神。

对轻微犯罪,彭新林建议,将法定刑为三年有期徒刑以下的犯罪视为轻微犯罪相对合适。这不仅与刑法理论通说(即刑法理论和司法实务支持较多的观点学说)保持一致,而且也能大致体现行为的社会危害性,还与适用缓刑的对象条件(三年以下有期徒刑或者拘役)一致,因缓刑适用的对象应当是犯罪情节较轻的犯罪。如此,“可以充分发挥轻微犯罪记录制度的政策功效”。

关于轻微犯罪记录封存内容和路径等,彭新林建议,拓宽轻微犯罪记录封存的内容,“需要强调的是,除了封存定罪判刑的判决记录,非判决的刑事记录同样存在污名化效应,会给行为人升学、就业及社会生活等带来不利影响”。因此,从更有利于有犯罪记录人员复归社会的立场考虑,进行轻微犯罪记录封存制度设计时,对于未以判决结案案件、错判案件、无罪判决案件等的相关刑事记录,都应考虑提供救济渠道。同时,统筹衔接相关犯罪记录信息的封存。

彭新林认为,完善轻微犯罪记录封存的保障措施,是确保该制度在实践中运转顺畅、发挥积极作用的关键。彭新林建议,应当修改完善犯罪记录报告制度,使之能够与轻微犯罪记录消灭制度有机配套、衔接协调;将已封存的犯罪记录纳入隐私权(名誉权)保护范围;赋予已封存犯罪记录的人在就业、受教育等方面遭受歧视时的诉权。犯罪记录的不利后遗效应往往包括在就业、受教育、社会福利等方面的诸多正式或非正式的歧视。应当允许行为人在遭受歧视情况下为保障自己的公平就业、受教育等权利而提起诉讼。对于犯罪记录引发的株连效应,即有犯罪记录人员的近亲属由于身份和血缘的关系受到犯罪记录负面影响的波及,如在就业、入伍、升学的资格审查时受到限制时,更有必要赋予已封存犯罪记录的人及其近亲属相应的诉权。另外,违规向他人出售、非法提供或者非法获取已封存的犯罪记录消息,情节严重的,应依法以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。

对于治安处罚在内的行政处罚记录,彭新林认为封存制度同样确有必要性,轻罪封存记录需要延伸到行政处罚记录(违法记录)的封存,构建统一的“违法犯罪记录封存制度”。

当前,治安管理处罚法正在修订,2024年8月提请审议的修订草案,增加对未成年人违反治安管理记录封存的规定。赵宏认为,治安等行政违法记录的封存应适用所有人。

赵宏曾研究和梳理行政违法记录的功能,除特别预防的功能,主要是作为行政处罚的量罚基准和刑事制裁的酌定情节。比如,因偷越国(边)境被行政处罚后一年内又偷越国(边)境的,应当被认定为构成偷越国(边)境罪的情节严重。在行政处罚和刑事制裁时,考量时长一般是一年-两年,最长不超过三年。因此,赵宏建议,平衡作为量罚基准和消除违法记录株连效果的矛盾,违法行为人在一年内未再受治安处罚,其违法记录原则上就应被消除。至于作为刑事制裁酌定情节的违法记录,可参考刑法、刑事诉讼法的相关规定,确定违法记录最终被消除的时间。在未确立违法记录消除制度之前,封存可作为消除制度的替代。如果当前消除或封存存在障碍,赵宏建议构建以限制查询为原则的查询规则,不得违法披露行为人的违法信息,并逐步清理对有违法前科者予以限制从业等处罚和惩戒的行政法规范。

彭新林认为,当下行政处罚记录封存或者消除,可能存在一些“障碍”。首先,对行政处罚记录的封存或者消除,目前存在认识上的思维惯性甚或误解。如有人认为,行政违法记录封存意味着对所有违法记录不区分情况即时予以封存,且习惯性地认为封存必然会增加社会不安全感。但实际上,行政处罚记录封存并不是行政处罚后立即封存,也不是任何人的行政处罚记录都可以封存。其次是报应观念在中国源远流长、根深蒂固。另外,存在对违法犯罪记录人员普遍性的社会歧视心理,这给违法犯罪记录人员的更生以及复归社会带来重重障碍。正是如此,很有必要采取有力措施来推动消除社会歧视心理,树立公平对待违法犯罪记录人员的思想观念。

因此,彭新林表示,行政处罚记录封存构建是一项系统工程,不仅是立法上能否做出相关安排,还涉及观念转变、行政支持、制度衔接等因素。他强调,对行政处罚记录带来的不利后遗效应的解决,封存记录只是其中一种重要方法而不是唯一的办法,还应积极寻求其他替代性救济措施。比如,通过形塑包容的社会文化、消除制度性歧视措施等,“彰显国家对有行政处罚记录人员的道义体恤和人性关怀,为防止他们再犯和维护公共安全奠定坚实基础”。